KOUSAIJI TEMPLE

葵の御紋の由来

滋賀 近江八幡にある本家広済寺8代住職の岡崎安休(あんきゅう)は浅井長政と異母兄弟にあたり、ゆえあって広済寺に入り、僧侶となった。 優れた知恵と軍略を身に付けており、天正年間(1575~1592)の一時期、顕如の命を受けて尾山御坊に派遣 され、僧侶を率い、加賀、越前の門徒を治めた。 打倒信長のため一揆の指揮を執っていました。

この安休には「感」と「武佐」という娘がおり、二人とも御三家水戸藩の初代徳川頼房公の乳母としての任を果たしました。 特に武佐は、頼房とその側室の長男(高松藩初代藩主松平頼重公)と次男(水戸藩二代藩主徳川光圀公、俗にいう水戸黄門)の命を守り 育てた養い親だったのです。

安休は武佐の嫁いだ三木家と水戸徳川家を通じて徳川家康と親交を深め、家紋「三つ葉葵」や刀を賜ったことから本家広済寺では葵の紋を用いるようになります。のちに重要な儀式では松平頼重公よりいただいた葵御紋の幕を使用したとも伝わります。

このようにして安休が家康公より拝領した葵御紋は金沢広済寺にも受け継がれ、寺紋とするようになったのです。

奇跡の鐘

各地の寺院で鐘を鳴らすを趣味とする粋人が、あるとき金沢広済寺にやって来て鐘を撞いたところ 鈍い音がしました。そのため住職殿が調べたところ鐘の底にひび割れがあったため、住職殿はこれを高岡の銅器会社に 処分のため売却したそうです。しかし住職殿は、この鐘に刻まれていた漢文の内容が以前から気になっており、 調べる決心をし、さっそく郷土史家の中田隆二氏に鐘に刻まれた漢文の調査を依頼しました。 鐘は処分寸前だったところ、すんでのところで間に合い、中田隆二氏の解読作業に供せられました。

この鐘には加賀一向一揆の拠点だった「尾山御坊」の由来が記されていました。

1501年、江州広済寺10代厳誓坊祐念の次男の「祐乗坊」が本願寺の実如の命を 受け尾山御坊に長く滞在し、寺院を建て布教した、ど記されていました。金沢広済寺はこの祐乗坊を初代となります。

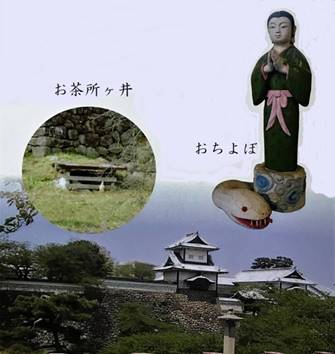

おちよぼとお茶所ヶ井

「御坊には下向した祐乗が看坊(御坊を統轄する役職)として滞在し、次第に寺としての体裁が整っていきます。金沢廣濟寺はこの祐乗を初代とします。(略)「石山合戦」の最中、織田信長は柴田勝家に加賀を攻めさせました。(略)天正8年(1580)3月、ついに御所ヶ井落しました。御山御坊を退去した三代看坊祐盛、四代祐玄は内川郷の山中に小庵を営み、山川・別所・小原・平栗・新保等の門徒と共に本願寺の法灯を守りました。(略)寛永13年(1635)現在地を賜わり、今日に至ります。(略)この時以来およそ400年、毎年3月の初めに蓮如・実如両上人の追弔法要を営んでいます。(略)

石川門の外の百間堀上に御坊遺跡「お茶所ヶ井」があります。その昔、当寺の侍女(おちよぼ)は朝夕に仏様にそなえる水を汲んでおりました。御忌には、おちよぼが雲を呼び雨を降らす蛇体となって参詣にくるため、昔から「武佐の御忌には必ず天気が荒れる」と伝えられています。」